「『金利のある世界』で混迷の度を深める為替と株」唐鎌大輔 新型コロナショック

「金利の無い世界」から「金利のある世界」へ

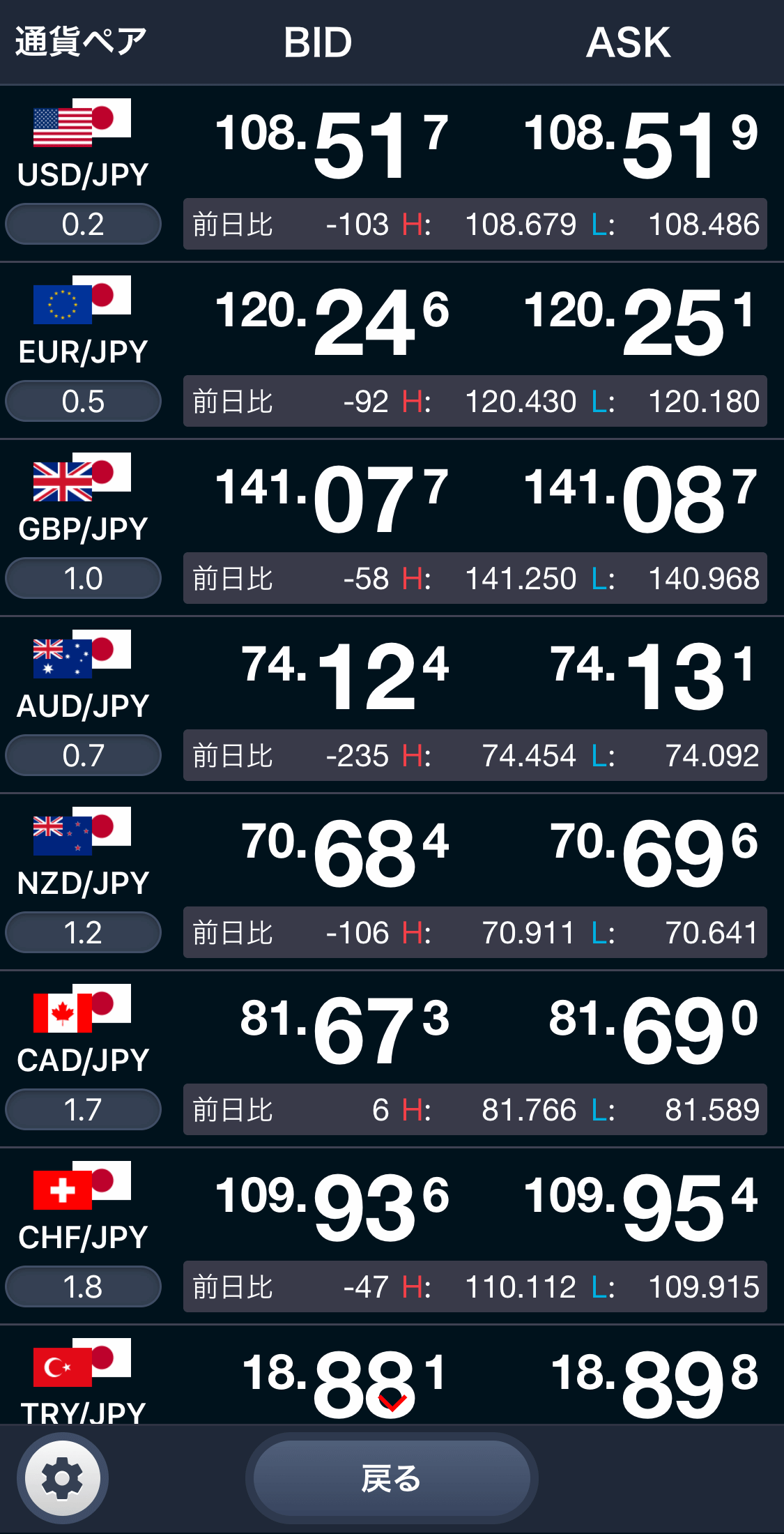

2020年の為替市場は「金利の無い世界」の中、需給の強弱が方向感を左右した。具体的に数字を見ると、2020年のドル相場は名目実効為替ベースで▲4.1%下落したが、寄与度を計算してみると、うち▲1.6%ポイントは人民元、▲1.5%ポイントがユーロ、▲0.4%ポイントが円だった。この3通貨は世界3大経常黒字大国であり、人民元とユーロに限って言えば世界2大貿易黒字大国である。「金利がテーマにならない世界では需給に恵まれた通貨が買われる」という傾向が素直に出たのが2020年という年だったと筆者は整理している。

だが、2021年は「金利のある世界」が意識されている。もちろん、「2023年末までゼロ金利政策は継続」という点でFOMCは意見集約しており、それ自体に大きな変更があるとは思わない。とはいえ、ワクチン効果を基軸として2021年が2020年という「悲観の極み」からの反発をテーマにした年になることは間違いない。景況感の改善と共に市中金利の水準が切り上がることは自然であり、実際にそうなっている。少なくとも年初2か月の株式ないし為替市場は米金利が駆動する展開だった。そのスピード感はさておき、方向感自体は多くの市場参加者が想定していたものになっているように見受けられる。

問題はそのスピード感をどう評価するかだ。米10年金利は多くの市場参加者が見込んでいた上限である1.5%を2月時点で早々に突破してしまった。今回詳述はしないが、株価と比較した投資妙味(イールドスプレッド)、イールドカーブの形状、潜在成長率との関係などを踏まえると、「1.5~1.7%」は限界に近いように思えるが、FRBは今のところ懸念する姿勢を見せていない。米国の実質潜在成長率が2%弱、インフレ期待が2%だということを踏まえれば、少なくともFRBの口からは1.5%程度の10年金利を高過ぎるとは言えないだろう。現行政策によるインフレ率2%への道程を信じていないようにも見えてしまうからだ。

実体経済対比で違和感の大きい株高の源泉が低金利にあったのであれば、こうした金利上昇を受けて株価が波乱含みになるのは致し方ない展開である。

だが、1.5%前後の米国債は機関投資家にとって魅力的な資産になっているとしても、「(配当という)定期的にインカムを生む資産」である株式が、低金利に支配された金融市場において魅力的な資産クラスであることに変わりはない。米10年金利が1.5%であれ2.0%であれ、運用者目線に立てば低金利であることに変わりはなく、しかも米国債以外の主要国金利が悲惨な状況は不変なのだから、定期的なインカムを念頭に株式を買う「株の債券化」と呼ばれるような動きは今後も続く可能性が高いと筆者は考えている。

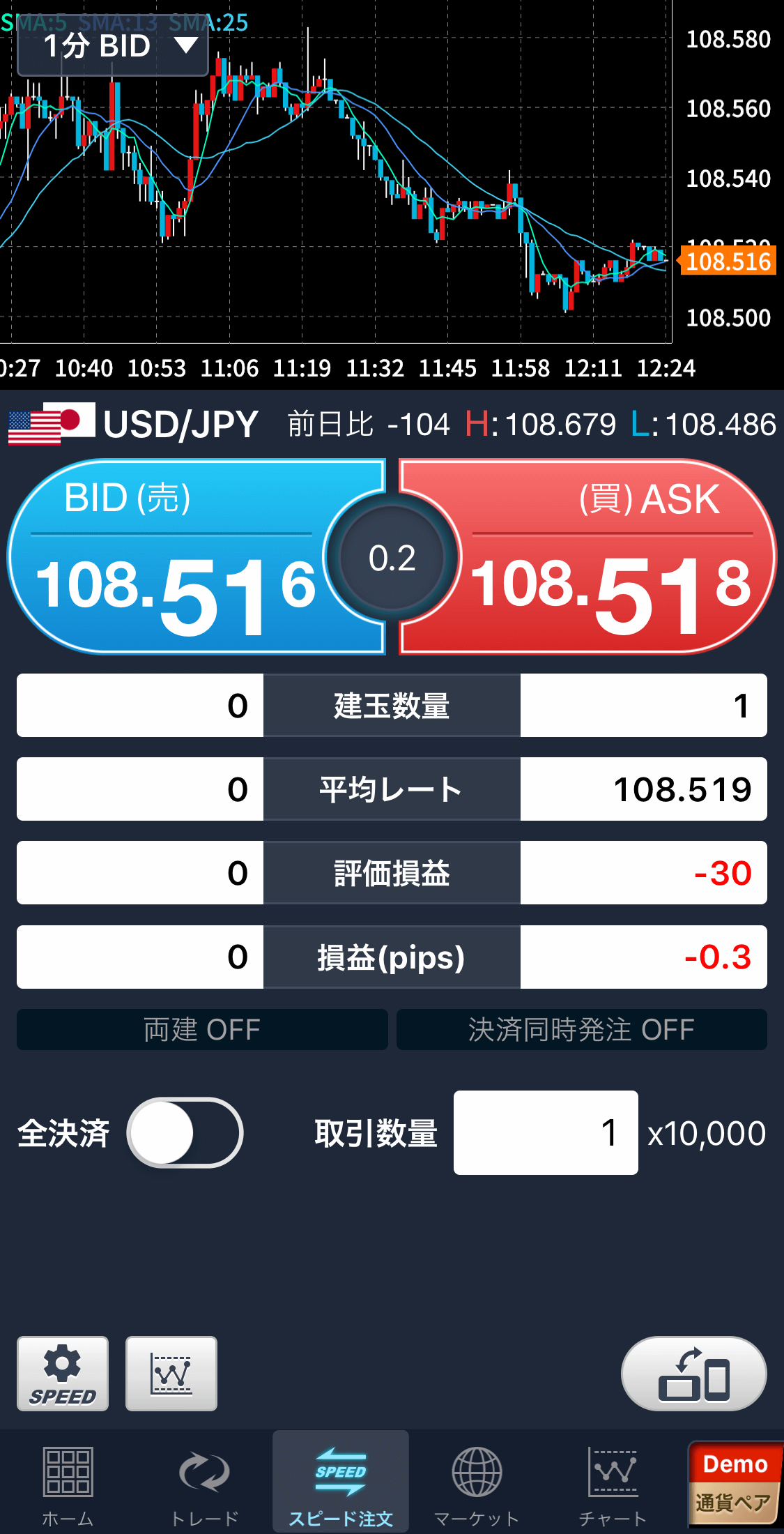

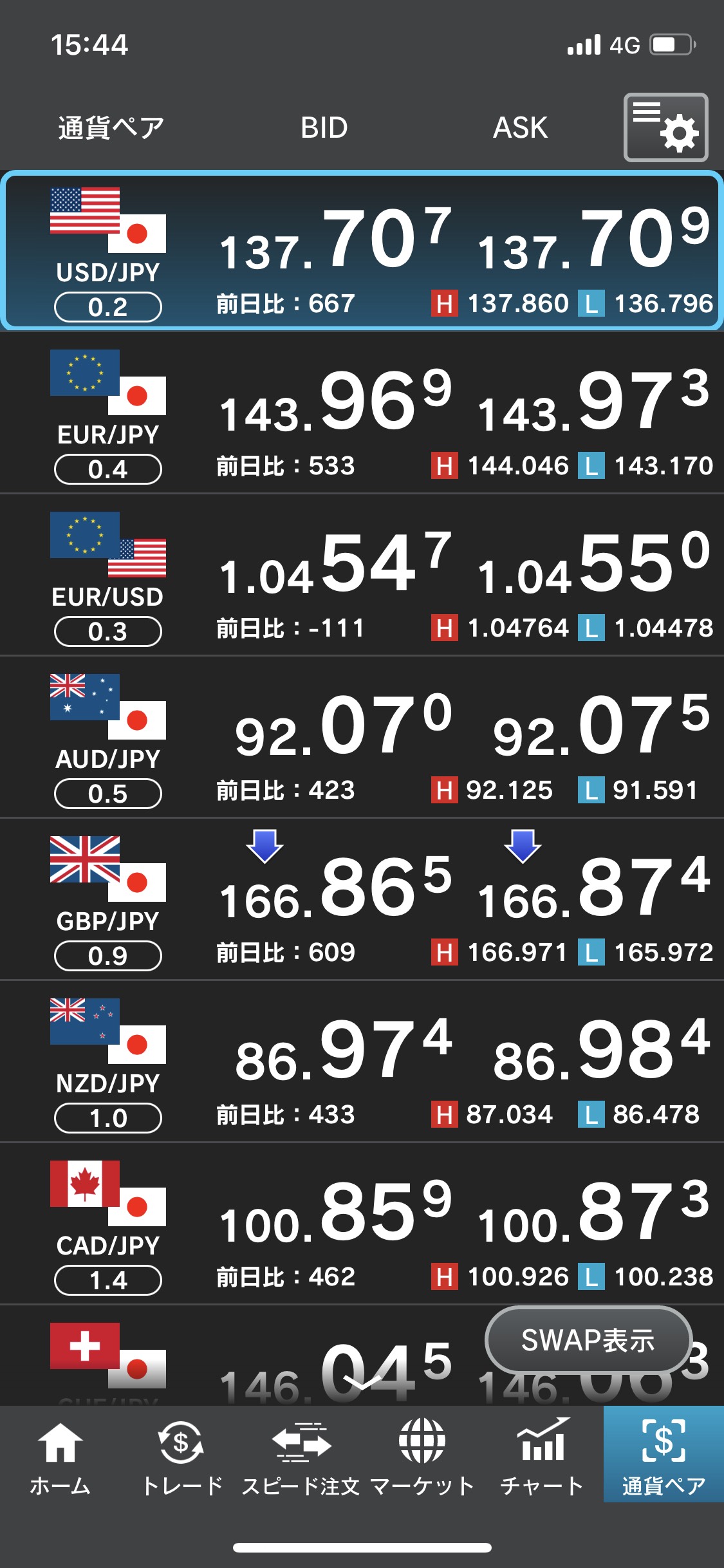

為替市場に関しては相対的な高金利を背景としてドル相場が実効ベースで上昇するというのが2021年のメインシナリオで問題ないだろう。だが、米金利上昇も結局は株価見合いのはずである。3月に入りパウエルFRB議長も株価下落を横目に米金利上昇に対する警戒の度合いを少しずつではあるが引き上げているように見える。かかる状況下、米10年金利が2%を優に突破してくるようなことは考えづらく、とすれば110円以上の円安・ドル高水準が定着するのは難しいと考えたい。

ワクチン接種率と為替の不思議な関係

なお、為替市場の近況という意味ではワクチン接種率との関係も興味深い。本稿執筆時点では年初来の為替市場の対ドル変化率は「ポンド>ユーロ>カナダドル>円」となっているが、これは各国のワクチン接種の進捗と一致する。英国は先進7か国(G7)のなかで最もワクチン接種が進んでいる国であり、アメリカ、ドイツ、イタリア、フランス、カナダと続く。ちなみに、日本はまだ統計が得られるほどの水準になく、比較対象にすらならない。その日本の円が最弱となっていることは興味深い。もちろん、ワクチン接種率と通貨の強弱が一致していることが因果関係なのか、単なる相関関係なのかはまだ分からないが、相場を見る1つのヒントとしては有用かもしれない。

※本記事は個人的見解であり、筆者の所属組織とは無関係です。

みずほ銀行 チーフマーケット・エコノミスト

みずほ銀行 チーフマーケット・エコノミスト 唐鎌 大輔

2004年慶應義塾大学経済学部卒業後、JETRO入構、貿易投資白書の執筆などを務める。2006年からは日本経済研究センターへ出向し、日本経済の短期予測などを担当。その後、2007年からは欧州委員会経済金融総局(ベルギー)に出向し、年2回公表されるEU経済見通しの作成などに携わった。2008年10月より、みずほコーポレート銀行(現みずほ銀行)。著書に『欧州リスク: 日本化・円化・日銀化』(東洋経済新報社、14年7月)、『ECB 欧州中央銀行: 組織、戦略から銀行監督まで』(東洋経済新報社、17年11月)、『リブラの正体 GAFAは通貨を支配するのか?』(共著、日本経済新聞社出版、19年11月)。連載にロイター、東洋経済オンライン、ダイヤモンドオンライン、Business Insider、現代ビジネス(講談社)など。所属学会:日本EU学会。

マネーを育てよう!をテーマに、外為どっとコム総合研究所に所属する研究員が執筆するオリジナルレポートのほか豪華講師陣の貴重なFXレポート、個人投資家や著名投資家のインタビュー記事など、バラエティ豊かな情報を配信しています。為替トレンドに合わせた特集記事やFX初心者でも安心の学習コンテンツを用意しており、個人投資家の取引技能の向上に寄与すべく活動しています。