ドル高の流れが続く中、45日前ルールへの警戒が一部で見られる

市場予想通り2会合振りの金利据え置きを全会一致で決定した19日、20日の米連邦公開市場委員会(FOMC)。注目されたFOMC参加メンバーによる年末時点での政策金利見通しは、2023年末の中央値が5.50-5.75%、2024年末の中央値が5.00-5.25%となった。市場は年内金利据え置きを見込んでいたため、19名中12名が追加利上げを予想したことにドル買いで反応。2024年末についても前回の4.50-4.75%からの上方修正を受けて、来年上半期時点での利下げ開始見通しが後退する形でドル買いに寄与した。

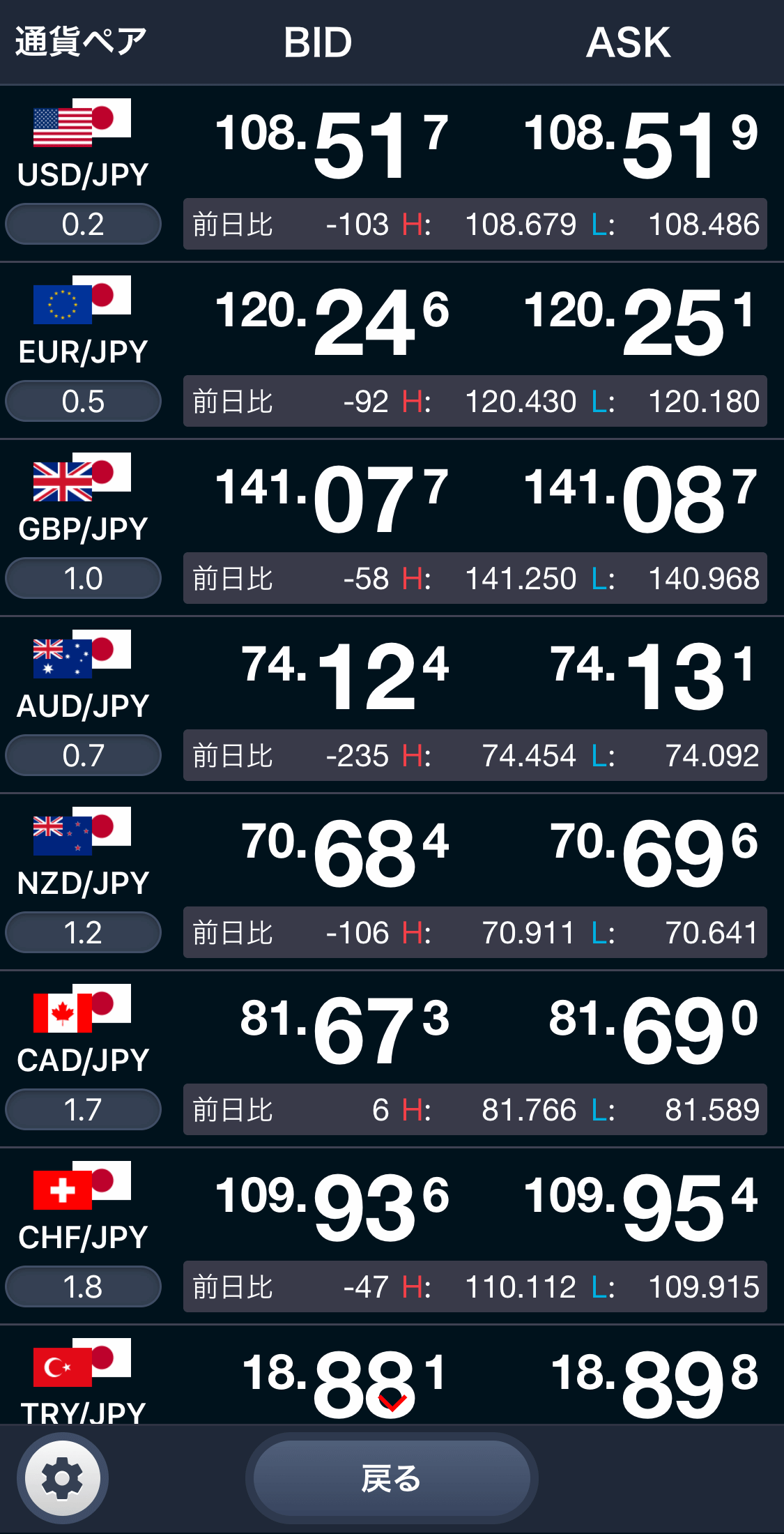

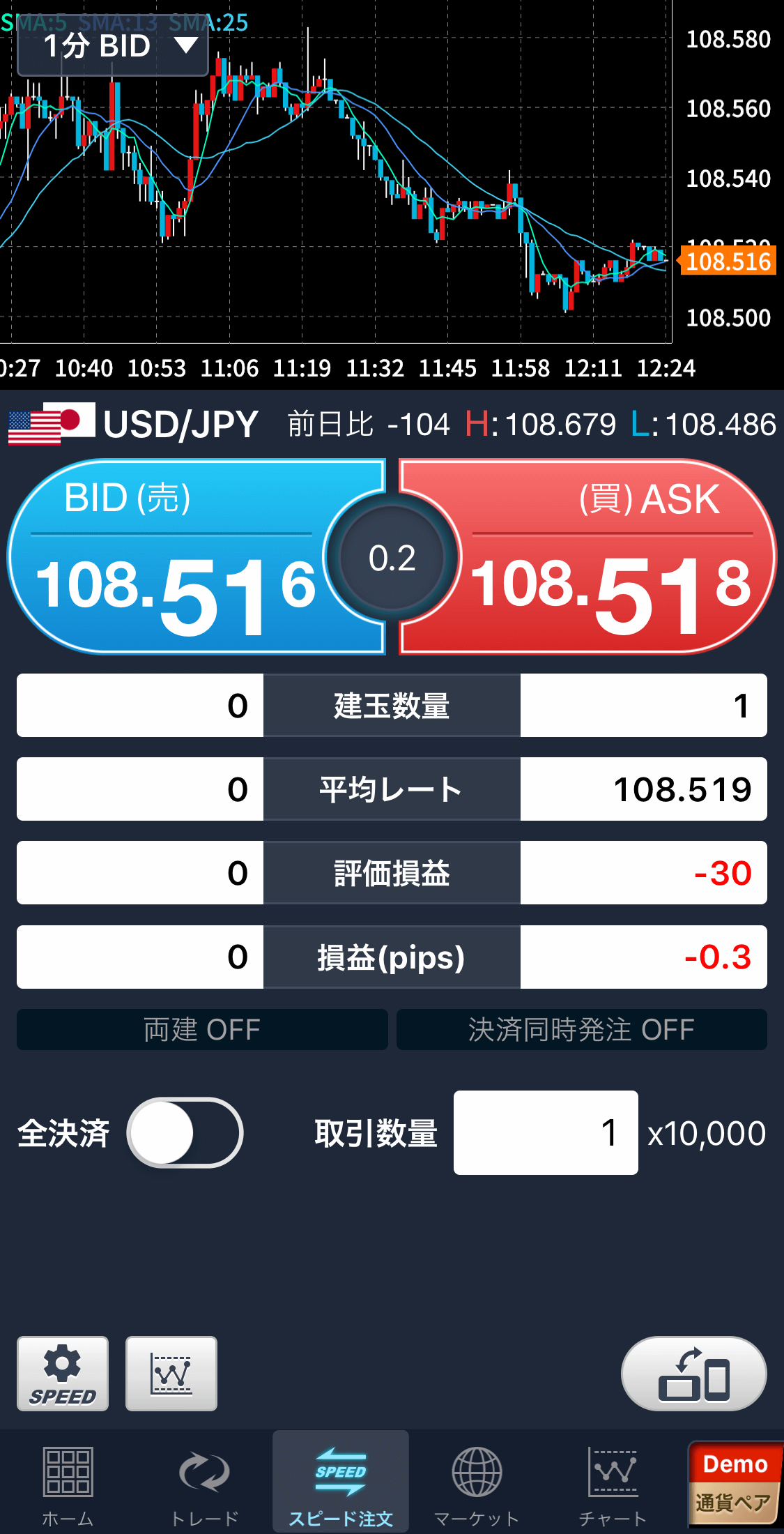

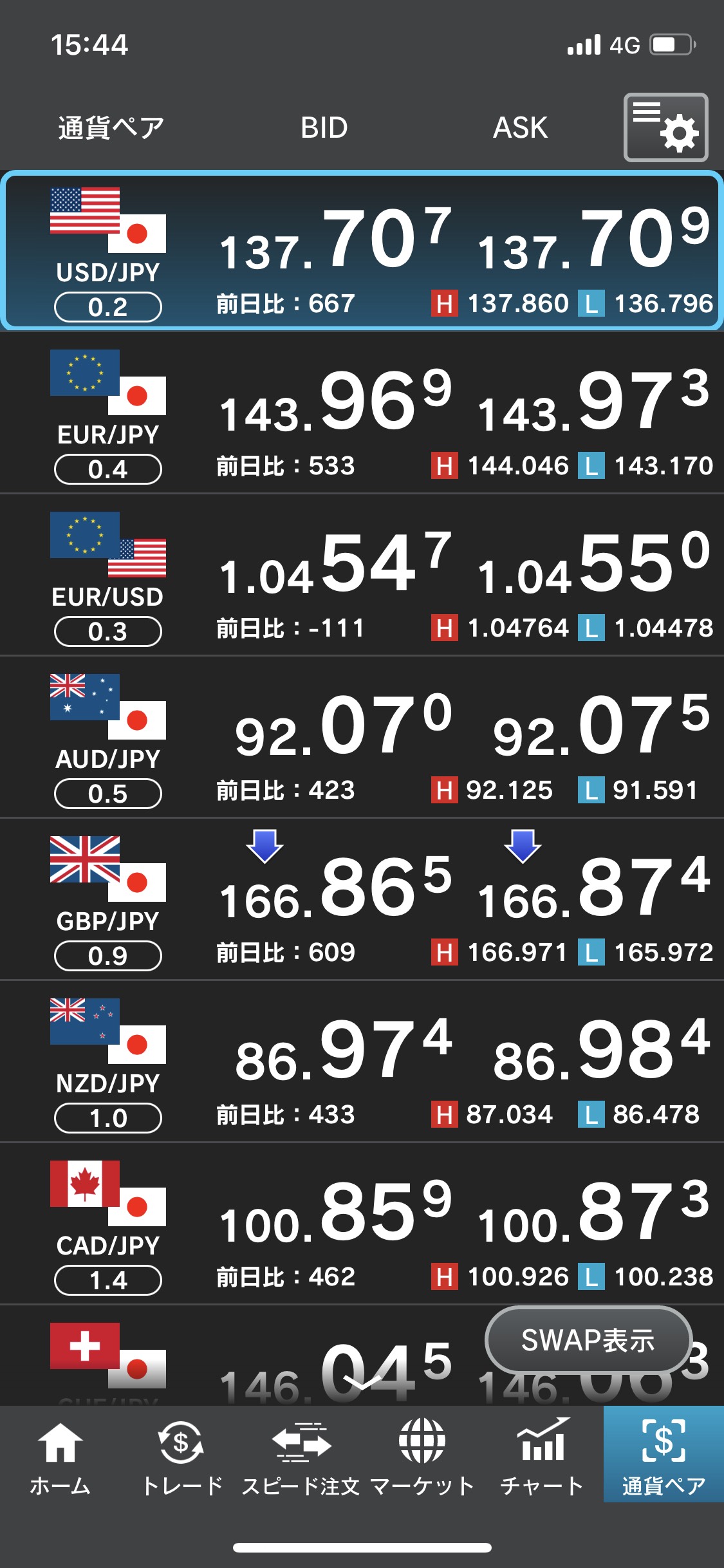

ドル円はFOMC前の147円50銭台からドル高円安となり、148円台にしっかり乗せて、年初来高値を更新する148円40銭台を付けている。

ユーロドルやポンドドルなどでもドル高が目立ち、ドル全面高基調が強まる展開。ドル円については米FRBの引き締め姿勢維持を受けて日米の金利差を狙った取引が当面続くとの見通しから、ドル高がこの後も続くという見通しが広がっている。

そうした中、10月に入ると季節的な要因からもう一段のドル高となるのではとの期待が一部で見られる。10月15日に迎える45日前ルールに伴うドル買いへの期待である。

45日前ルールとは、ヘッジファンドの解約に伴うルールのこと。ヘッジファンドに投資した出資者が解約を行う場合、決算日の45日前までに解約通知を行わなければならいないというルールのこと。ファンドの形態により一般的な四半期決算であれば3月末、6月末、9月末、12月末の45日前。本決算の前と考えても11月15日になる。ただ、為替市場にも影響を与える米系マクロファンドはかなりが11月末決算となっており、その45日前として10月15日が意識される。

実際に45日前ルールに伴う取引が出る場合、解約に備えてヘッジファンドは現金化が必要となる。株式市場などでは株安の影響が出る一方、世界的に投資先を探すグローバルマクロファンドについては、いわゆるレパトリ(海外資産のドル化)に伴うドル買いが生じる。

では、今年の場合は警戒が必要なのかどうかが問題となる。

2つの点から大きな動きにはならない可能性が高い。

1)45日前ルール自体が割合を落としている。かつては多くのファンドで採用されていた45日前ルールに関しては、現在採用率自体が落ちている(より短期間の告知の許容や、期間内の解約を自由としたファンドの増加など)

2)新興国通貨・株式の上昇などを伴って、今年のグローバルマクロファンドの成績自体はそれほど弱いものではないと期待され、ファンドの解約自体がそれ程の規模に上らないと見られること。

ドル高基調が強まる中で、さらに動きを加速させる形で、材料の一つとして取り上げられる可能性はあるが、ドル高基調が10月に入って反転した場合などに、動きをとどめるような大きな材料にはなり肉と考えている。

MINKABU PRESS 山岡和雅

執筆者 : MINKABU PRESS

資産形成情報メディア「みんかぶ」や、投資家向け情報メディア「株探」を中心に、マーケット情報や株・FXなどの金融商品の記事の執筆を行う編集部です。 投資に役立つニュースやコラム、投資初心者向けコンテンツなど幅広く提供しています。