1番バッター(半導体)に続き、2番も出塁?

日経平均、続伸で200日線から上方乖離拡大

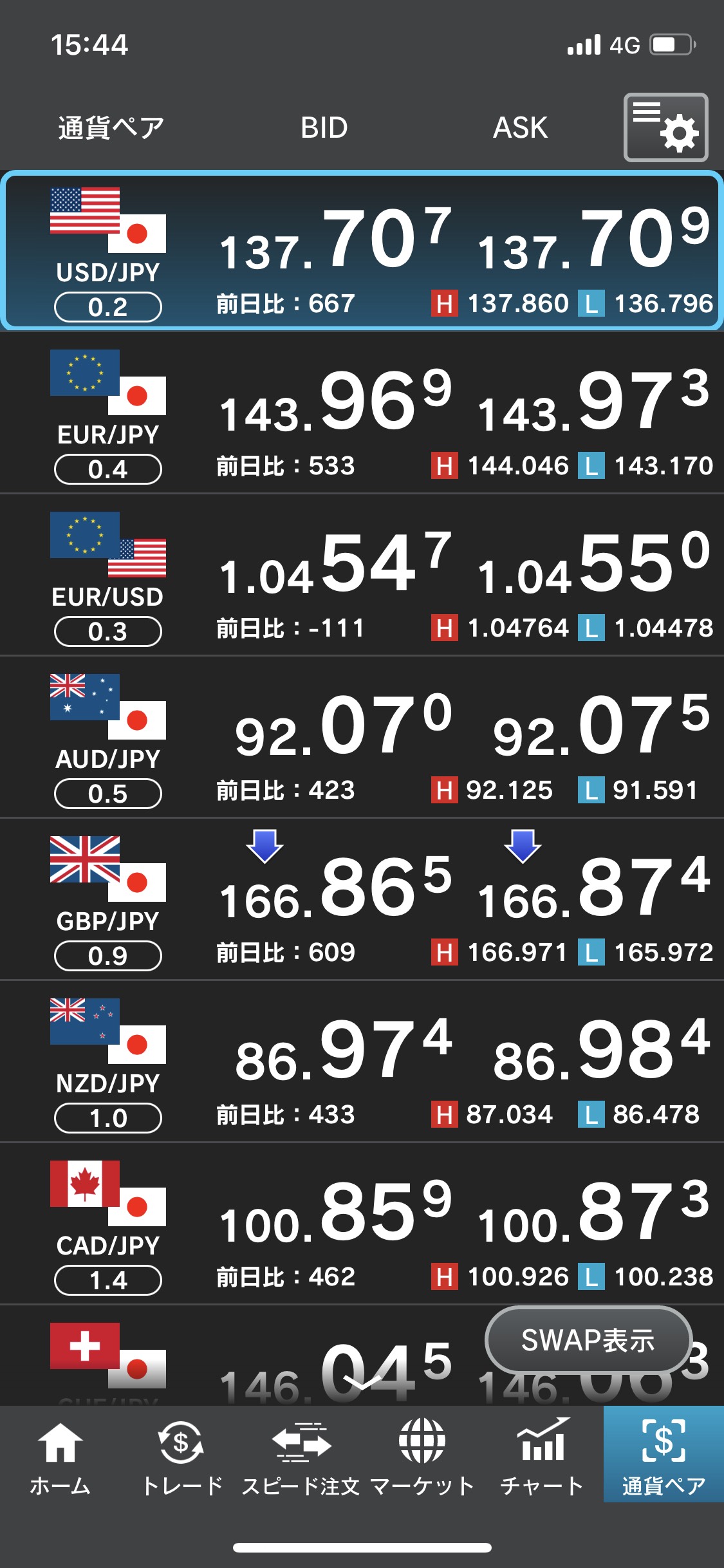

本日は、米中協議再開合意など好材料に支援されて、買い優勢でスタート。為替もドル円が107.30円台に上伸。

ただ、グローベックス市場のNY工業株先物は、前場当初、50ドル高くらいで推移していたものの、後半、とんとんまで押されており、また上海コンポジットも甘いスタートだったことから、東京市場も伸びが無くなったようです。後場には、一日の値幅の中段くらいで揉み合いとなりました。グローベックスは30ドル前後のマイナスと小甘い状況だったかもしれません。

一応、9ヶ月前には7連騰がありましたが、これが最後で、今年は初めての6連騰という日経平均でした。最終的には日経平均は73円高の21,046円。

物色動向に異変

物色は、機械、輸送用機器、証券商品先物などの上昇が目立ちました。逆に下げたほうでは、電力ガス、情報通信、不動産などです。いかにも景気敏感系優勢で、ディフェンシブ系劣勢という構図でした。

象徴的なものでは、OLC<4661>が、この銘柄にしては大変珍しい3%以上の滑落となったことが挙げられるでしょう。

ただ、半導体大手も比較的利益確定に押しているものが多いので、必ずしもシクリカル買いのディフェンシブ売りという投資行動が大勢を占めているわけではなさそうです。

ROEに回帰する指数プレイ

昨日の日経新聞記事ですが、どうも再びROEの基準で銘柄ピックアップするという動きが出ているようです。

ROE(自己資本利益率)はずいぶんもてはやされたものですが、その後はとんと聞かなくなりました。

それが、足元で再び再評価されているという記事です。

リクルート株売り出しを発表した大日本印刷<7912>や電通<4324>。あるいは直近ではオリンパス株売却を決めたソニー<6758>などは、その材料で年初来高値更新をしています。

こうした動きを見せた企業というのは、記事の指摘によれば、ROEが相対的に低い企業が多いというのです。

とくに老舗企業は、利益額は大きくても、過去の蓄積である自己資本も厚いので、資本効率が悪いのです。大きく利益を伸ばすか、それとも自己資本を圧縮しなければ、ROEを高めることができません。

記事の調査では、過去5年の株価騰落率では、ROEが低い企業ほど株価が低迷するという傾向がはっきりしているというのです。

そのため、先述のように、ROEを高める経営に出遅れた企業が、持ち合い株売却で得た資金を成長投資や、株主還元に充当すれば、ROEの改善に結びつくというわけです。

ROEの底上げの動きですから、どうしても老舗、大型の銘柄が多くなってきます。

切り口やアプローチは違っても、結果的にこうした動きは大型主導の指数プレイとなっていくので、中小型株は意外に置き去りにされかねない側面も出てくるでしょう。

この点が、注意です。

したがって、ポジション管理上は、一つや二つは、指数プレイに置いてきぼりを食わない大型も組み入れておいたほうが無難ということが言えるかもしれません。

日欧で、財政出動期待

これも、本日の日経新聞朝刊です。

日銀にはほぼ打つ手が限られている中で、日銀内部では国債増発の待望論が台頭しているといいます。もちろん日銀が表立って政府にこの件で意見するという可能性はほとんどないでしょうが、内々では十分ある話です。

欧米では低金利を生かした財政拡大論が強くなってきています。財政と金融政策のコラボの機運は日に日に増大していると言ってよさそうです。

債券増発ということになりますと、当然債券価格は財政悪化を背景に下落を余儀なくされるわけで、8月にあろうことかキャピタルゲイン狙いで各国の長期国債を買いあさった短期筋(投機筋、ヘッジファンド)が、そのポジションを解消する動きになることは、必至でしょう。

昨晩、25日線を突破して上昇した米10年国債利回りの今後の動きをよく注目しましょう。

1番バッターに続く、2番も出塁?

今日の相場つきをみると、セクター騰落から見れば、シクリカル系優位に見えるのですが、個々の銘柄に落とし込んでいった場合、なんとも言えません。

(商社株~伊藤忠商事vsその他)

たとえば、先日、日経新聞「銘柄診断」で取り上げられた伊藤忠商事<8001>ですが、連日の戻り高値更新となっています。

三菱商事<8058>や三井物産<8031>を大きく引き離した動きをしています。ディープシクリカルの一環で商社がこぞって買われているというのであれば話は簡単ですが、どうもそうではなさそうです。

伊藤忠商事が上昇しているのは、むしろ食品や小売り事業など内需が堅調であるところに、資源価格の持ち直しが材料視されたということのようです。

内需は言うまでもなく、ユニー・ファミマ<8028>やアパレルの「エドウィン」など、国内子会社が好調だということです。つまり、純然たるディープシクリカルとしての評価とはいささか違うわけです。

(機械株~比較的一斉高に近い)

同じディープシクリカル系でも、機械セクターは卸売セクターと違い、かなり一斉高に近い動きとなっています。

筆頭大手ファナック<6954>から、安川電機<6506>、中堅のツガミ<6101>、DMG森精機<6141>、牧野フライス<6135>など、総じて似たような位置に浮上してきています。

すべての移動平均線を上回っている点では、大変重大な動きを見せているともいえるわけです。

重機や海運、非鉄など、あるいは先述の商社まで、同じディープシクリカルといっても、かなり温度差が銘柄によって違いを見せているのと違い、どうも機械セクターは同じ動きをし始めているようです。

この「同じ動きをする」ということはとても重要です。セクターの動向を見る上で、それは「業種が動意を見せた」ということになるわけですから、重要なのです。

ちょっと前、半導体が一斉に動き出したのを思い起こせばわかります。

もしこの機械セクターが「かたまり」で上昇基調に入ってきたということが正しければ、半導体に次ぐ動きとなるわけですから、今後の相場展開には大変重大な「2番バッター」が塁に出たということになります。

戦略方針

日経レバレッジETF<1570>のフルポジション。このままホールドです

執筆者 : 松川行雄|有限会社増田経済研究所 日刊チャート新聞編集長

大和証券外国株式部勤務の後、投資顧問業を開業。2013年2月ヘッドハンティングにより増田経済研究所に入社。現在同社発行の「日刊チャート新聞」編集長。株式セミナーに於ける投資理論は個人投資家に満足度100%の人気を博す。